根据《国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》,上海、广东等地从1月1日起,再次加强了塑料制品使用的管理。其中,上海的商场超市将不再提供一次性塑料袋。广东省全面禁售一次性发泡塑料餐具。

记者探访“塑料之乡”: 小加工厂仍在观望

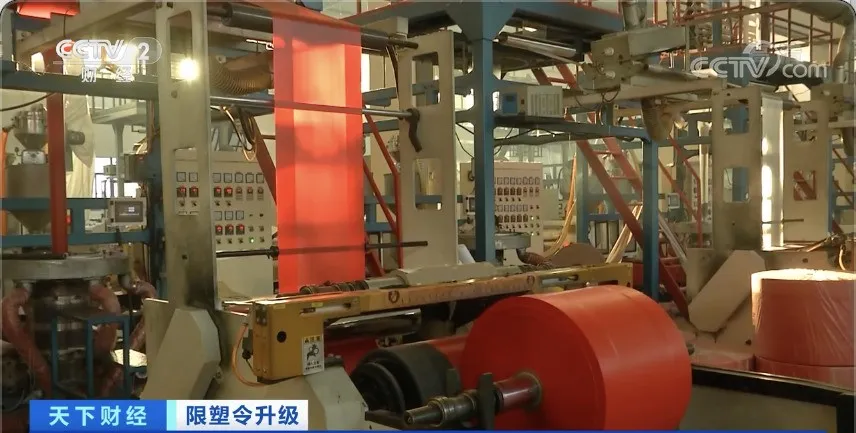

塑料袋加工厂负责人 汪留生:自己家里人,小作坊,雇了三四个工人,白天晚上都干。

汪留生的加工厂每年有1300万元的产值,主要生产的是PE材质的不可降解塑料袋,属于新“限塑令”下重点限制的塑料制品。由于目前“限塑令”只在少部分大城市实施,两节期间又是塑料袋消耗的传统高峰期,汪留生的厂子还是能接到不少春节前交货的订单。然而,在他看来,“限塑令”的影响仍然存在。

塑料袋加工厂负责人 汪留生:本来往年的话,不单是年底还要用,现在年底的库存订单就没有了。

在桐城,多家作坊式的家庭企业主普遍感受到了“限塑令”下的经营压力。

塑料袋加工厂负责人 汪先生:没有市场,不管是吹膜也好,加工也好,都不行了。

然而,不论订单多少,这些小型加工厂大都在继续生产原有产品。企业负责人告诉记者,如果想要转型升级,除了改进生产线需要数十万元的费用外,原材料的成本也将大大提高。在桐城,一吨可降解原材料的价格约为两至三万元,是原有PE原材料的三倍。

塑料袋加工厂负责人 汪留生:比如我的厂正常运转资金是三百万,但是用了可降解的原材料,就不止三百万了,最起码要投资一千多万元去运转。

此外,可降解原材料对存储条件要求更高,小型企业目前粗放式的存储管理很难适应。而产品的易降解,又使购买方不再像以前一样一次性购买大量产品库存。由于带来的订货量不稳定,也让大批小加工厂采取了观望的态度。

记者探访“塑料之乡”: 主动转型 规模企业各寻出路

安徽格努博尔塑业有限公司董事长 吴厚忠:超市的购物袋现在只能占我们百分之四十。2021年肯定慢慢压缩到百分之三十、百分之二十,慢慢这样减掉。

在走访当中, 记者发现“塑料之乡”的塑料产业变革,并非单单源于眼下的“限塑令”。实际上当地企业的转型早就已经开始。

安徽桐城市包装印刷协会会长 方帆:五年之前已经转型了一部分,我们向软包装和酒类包装,这些高档次产品,已经在转型了。

组委会:安徽金世佳会展服务有限公司

组委会:安徽金世佳会展服务有限公司

参展咨询

参展咨询 微信咨询

微信咨询